深圳南山区的一个大排档,吴恩师正在卖唱。蔡家欣摄。

文|蔡家欣

编辑|龚龙飞

灯火如昼,深南大道上车流滚滚,两侧大楼高耸,楼顶著名的企业名称见证了中国的经济奇迹。40年间,深圳常住人口从30万变成1300万,这座城市口号是:来了就是深圳人。这里从不缺乏一夜暴富,一朝成名的故事。

吴恩师来了十五年,他说话时广西口音浓郁,还不是一个深圳人。晚上八点,一米六的微胖身材。骑上折叠电瓶车,吴恩师从珠光村的出租屋出发,途经世界之窗、白石洲、沿着深南大道,穿过高耸的写字楼,抵达那些愈来愈边缘的大排档,在混杂着孜然味、酒令声的烧烤摊前售卖他的歌声,一曲30元。

2020年4月,吴恩师翻唱莫文蔚的歌曲《他不爱我》,他站在昏暗的砖房里,黝黑的脸靠着镜头,细长的眼随着的嘴唇抿合而动,仰起头,短鼻梁下露出白牙,这副样貌与哀婉的歌声反差极大。随后,视频被标以“被上帝吻过的嗓子” 流传网络。

1个月后,一家北京的经纪公司打来电话——签约,那是一个有象征意味的词汇,可惜他看不懂合同。

珠光路附近,吴恩师推电瓶车上天桥。 蔡家欣摄。

深圳夜莺

吴恩师瞅了一眼远处的露天广场,正是人声鼎沸时。

“先试唱一下”,声音一落,他停下电瓶车。吴恩师提起音箱吉他,站在广场中央。隔人群五六米远,结满厚茧的五指一拨,吉他声响起,他仰起头,闭上眼,“再回首,云遮断归途……”

吆喝声稍有停滞,埋头畅饮的酒客循声瞟了一眼吴恩师,继而谈笑,碰杯。

1分46秒,歌声停在了第一小节。这是一个精妙的选择,想继续听就得付费了。

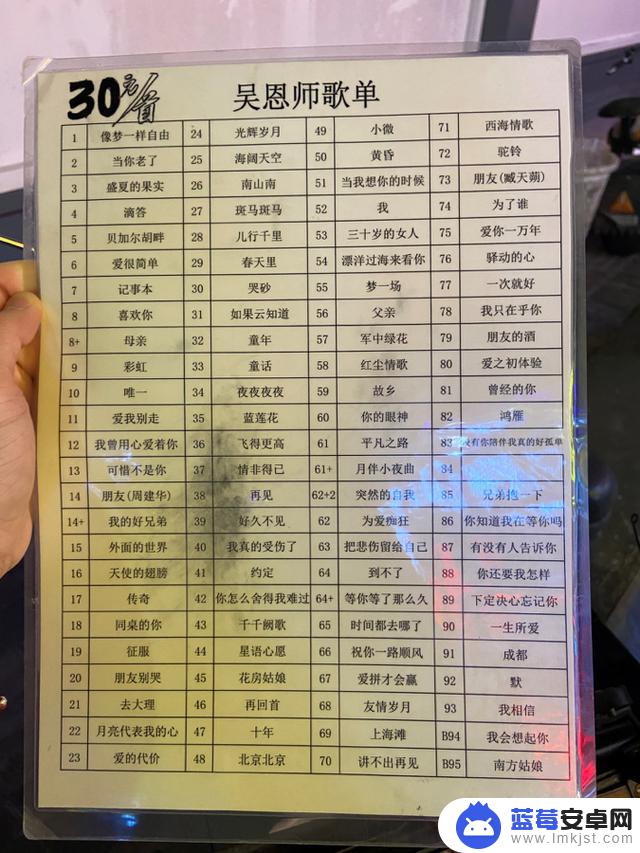

拥挤的桌席过道间,吴恩师挪动着身子,吉他搂在怀里。每到一桌客人前,他伸出手臂,晃一晃那张A4纸大小的歌单:“一首30块,要不要听?”脸庞带笑,距离保持在1米左右——不能太近,有人会嫌吵。

吴恩师在深圳南山区的大排档卖唱。他往车后座绑好音箱,蹬上电瓶车,背着一把吉他,穿梭在大街小巷。酒令声从巷子里传来,他循声而去。

喧闹的大排档撑起了吴恩师的生存空间,人们来这里寻找美食,结交朋友,寻找欢乐。日头西落,热气散去,这座城市夜生活刚刚苏醒。趁着凉气,居民们坐在街头的档口里吃火锅、烤串。落地大铁扇抬出来,风呼呼地吹。

“嘿”,一个30岁出头的男子站了起来,朝吴恩师招招手——生意终于来了,出工已经两小时了。面对客人,吴恩师面露微笑,又凑近了0.5米。

过云雨经过,伞篷支起来,“滴滴嗒嗒”,酒杯继续相碰。烤架上的肉串来回翻转, “滋滋”作响,油刷“之”字来回,尽管站在空调旁,老板的汗珠子流不停。

很快,升腾的油烟里卷起了吴恩师的歌声,“多少次,迎着冷眼与嘲笑,从未放弃过心中的理想……”老板娘不自觉地跟着哼唱,食指在计算器上来回拨弄。

吴恩师闭着眼,自顾自地弹唱,挣了30元。酒客们不知道,其貌不扬的吴恩师在抖音上拥有40万粉丝,自然,那些粉丝也不知道“民工歌神”正在大排档营生。

4月,吴恩师翻唱莫文蔚的《他不爱我》,在网络上流传极广,2个月过去了。这条视频在抖音上已经获得4万转发,82.6万个赞。

这些都没有推动他的生意。3首老歌唱完,深圳的过云雨停了。天气预报显示6月13日深圳将受台风影响,这一天他赚了360元。

吴恩师和大排档老板合唱。蔡家欣摄。

打工岁月

2005年,吴恩师和同村的年轻人一起到深圳龙岗区当搬运工。这里属于“关外”,那意味着不够繁华,加工厂林立,当时汇集了151万外来务工人员。这是许多离乡的年轻人淘金梦开始的地方。

为了见识这座城市的繁华,他特意坐地铁到深圳市政府,“那会儿觉得市政府肯定是最繁华的地方”。但眼前所见颠覆了他的想象,“冷冷清清,几乎没什么人”。一个士兵扛着枪站在太阳底下,吴恩师凑上去看,“眼神都不动,像个假的一样。”

流水线上的工作昼夜不息,试用期只有3天,主管威胁他学不会就滚蛋;他领到第一份工资是317块,吴恩师在小卖部张罗请客,表亲嘲笑他“这么热情干嘛,别人以为你傻”。唯一的消遣是晚上和工友逛街,“不过没钱,只能买瓶水”,稍晚一点回到拥挤的宿舍,4张铁架床,8个人睡,潮湿闷热。

搬运工作掏空精力,杂乱无序的城中村,螺丝钉般的工作,孤独成为异乡人的主题。

电台广播出现了,深夜女主播的声音足以聊慰。吴恩师喜欢约会节目,他愿意花六块钱,小心翼翼地编辑三条信息发给节目组,拿到第一个约会对象的电话。

煲电话粥是声音约会的开始。手机话费每分钟2毛钱,吴恩师心疼,特意买一摞IC卡,每分钟1毛钱。于是,夜晚的电话亭里,他听到了一个期待许久的女声。第一次见面,吴恩师换新鞋,给头发打摩丝,最终以女生的失约告终。

往复三次,花了18块钱,这位年轻人终于放弃了爱情。“肯定是因为我长得不好看,嘴又笨”,他尝到“被抛弃”的滋味。

失恋让他歌唱悲伤。吴恩师放下电台,捡起125兆的MP3。他跑到电脑城,花几块钱请人帮忙换歌,很长时间MP3里有一首歌一直没换,《难道爱一个人有错吗》,“简直是为我而写”。十五年过去了,说起这首歌,他自然地哼起来:“究竟我是怎么了,怎么了,难道爱一个人真的有错吗?”

当时他并不知道,爱情只是人生中众多失意的开始,生活的重锤是一次一次击打过来的。在工厂做自行车配件,推销过电器,摆过地摊,当过派送员……他找工作,失业,再找工作,直到2016年6月15日,他再一次失业了,这一年他已经34岁了。

那个夜晚,吴恩师在欧洲城路口唱了2个小时,挣到140多块,喜出望外,此后四年,他从街口唱到了大排档。

夜已深,写字楼的灯光映红了珠光路的夜空。吴恩师弓着腰推车上天桥。在天桥上,他感慨“这里以前这里全是彩钢房和工厂”。他见证了这座城市的十五年的变化。龙岗区的加工厂变成了国际大学城,道路变宽了,树长高了,拥挤的白石洲要没了,江南百货关门了,附近只剩两家大排档。

凌晨两、三点,酒客们继续寻欢,吴恩师收工了。一路往回骑,拥挤的城中村有他的落脚处,那是每月租金1000元的小单间。微光从一个个窗室漏出,工作一天的人们还没有熄灯。电瓶车停楼下,他吃一碗10多块的粉面,上楼,一天结束了。

吴恩师自制的部分歌单。蔡家欣摄。

大排档卖唱法则

吴恩师在深圳十五年一直被拒绝,被工头拒绝,被爱情拒绝,被大排档老板投诉、驱赶更是家常便饭。

吴恩师活得小心翼翼。一家大排档唱了三年,老板让他不要再来,理由是被投诉扰民。吴恩师心里不服气,“他那里本来就吵,把这算我头上。”但他嘴上不敢说。

四年卖唱,吴恩师设计了一条更稳妥的路线。每天晚上8点,他先到白石洲绕一圈,再到科技园区,一晚上跑5个据点,骑行20公里。因为畏惧被驱逐,他极少超出这个范围,也不愿意开辟新路线,“这些地方只有我一个人唱,老板也客气。”

这座城市似乎一直在升级改造,容纳十万人的城中村白石洲正在拆迁,有村民变身亿万富翁,大排档越来越少,藏匿在蓝色的围挡后面。吴恩师谨慎地维护着和大排档老板的关系。在老板眼里,吴恩师的歌声如何,可能关乎喜好、个人性格,不过更多时候关乎利益。

石鼓路的烧烤摊老板欣赏吴恩师,“要换别人,我才不让他在这里唱”,累了,他会躲在角落抽根烟,听吴恩师弹唱。

火锅店老板的家人喜欢唱歌,吴恩师愿意伴奏。客人走光了,套米色围裙的帮厨女孩还在唱,吴恩师从容地教她发音。按照规则,这次收费应该是150块,吴恩师只收100块。老板给他塞了几瓶饮料。

在珠光苑海鲜城,吴恩师提音箱进店。“还要用音箱?”老板皱着眉头。“客人要求。”吴恩师讪笑回答。老板没再说什么,重要的是客人喜欢。

这座不夜城是中国大陆第一个打出“时间就是金钱,效率就是生命”的口号的城市。大排档从下午4点营业,直到早上6点。午夜,路边的大巴车随时接送三班倒的工人,外卖员疾驰而过,代驾司机在等待机会,吴恩师在这里歌唱。

这里需要的是实用主义者。吴恩师一天不出工就心慌,“昨天赚300块,今天不出去就变成150了”。四年过去了,一首歌涨了10元钱。

吴恩师记得第一次大排档卖唱,点歌的是一位农民工。这个经历让吴恩师不快。单曲20块钱直接砍到5块钱,讨价还价后,以20块钱两首歌成交。

豪迈的客人也有。老同学聚餐,100块钱唱两遍《同桌的你》,再多一首都不行了,“回忆只能到这里”。对着一桌喝醉的中年男人,吴恩师深情款款。有的客人愿意摆弄优越感,“来,我给你帮帮忙,点首歌”,吴恩师很不舒服,“感觉我很可怜一样”。

现在,他的梦想是在酒吧驻唱。在他看来,酒吧是个体面的地方,老板发工资,相当在一个公司任职,最重要的是获得尊重。

每天,家人跟他视频,例行问题是今天赚了多少钱?他挣钱为老家加盖了第二层红砖楼房,砌了围墙,院子也铺上了石板,还将两个孩子养大。

吴恩师拿歌单在餐桌间询问。蔡家欣摄。

涨粉40万

在南山区一带唱歌的年头多了,也能混个脸熟。电瓶车一停店门口,伙计吆喝一声“来啦”;饭店老板、客人也能记住他的长相,偶尔路上碰着了,点头示意。没人知道吴恩师的名字,就叫他“那个唱歌的”——40万粉丝只潜藏在虚拟世界的夸赞当中。

800公里外,广西老家的亲戚称赞他“在外面给大老板唱歌,赚钱多”。在大排档唱歌,吴恩师和老板客人的周旋并不轻松,这让他觉得“抬不起头”。

90年代,广西河池农村的广播流行播放港台明星的歌。吴恩师走路下田都在哼唱,少年时代偶尔泛起歌星梦。

到深圳打工,花花世界里,吴恩师很容易萌生唱歌为生的念头。2008年,吴恩师经常出现在龙岗酒吧外的马路上,一站就是两三个小时,“想听酒吧的人是怎样唱歌的”;为了得到在酒吧唱歌的机会,他花15块钱买一包烟送人;到酒吧应聘,试唱完毕,老板指了指他裤腰带上的钥匙串,“钥匙不能挂这里,很忌讳”。他不停地失败,胆子越来越小。

青年时期的勇气消失了,机会降临时,吴恩师变得胆怯、迟疑。曾有人请他去酒吧唱歌,他犹豫很久,想等对方再打一次电话确认,隔天对方回复:让你来你不来,没机会了。

来深圳之前,他做过巨星梦,最坏的打算就是在街头卖唱。偶尔想起当年的雄心,他觉得自己很天真。

2020年的春天,冒出来的40万粉丝令他燃起旧梦。

4月4日,吴恩师在抖音上传歌曲,隔两天点开,粉丝涨到10万,“我还以为手机坏掉了”。下田捡桑叶,他不停看手机,妻子生气——她更关心农活。吴恩师找妻子借手机开直播也被拒绝。对于40万粉丝,妻子不以为然,而吴恩师就连睡觉也在想涨粉的事。

这给他平添了一些胆气。回到大排档,吴恩师第一次推销自己,“我抖音有40万粉丝,腾讯新闻今天也有我”。客人不买帐,让他先唱再说。一曲《桥边姑娘》歌毕。吴恩师拒绝客人的喝酒邀请——他有点失落,“那些东西自己说出来,味道就变了。”

从那天起,吴恩师也质疑了,“40万粉丝有什么用?我还不是照样在大排档卖唱?”

5月17号,变化来了——他和一家经纪公司签订了3年合约。那段时间,连续有3家公司找上门。他担心被骗,不断地打探消息,有些经纪公司并没有预付款,一家愿意掏几万元的预付金的公司胜出。现在,他盘算着用这笔钱给家里的墙抹上白石灰。

对于合约内容,吴恩师记住的只有各类演出的收入分成,其余的,他搞不明白。公司要在他社交帐号上放经纪人的联系方式,他不同意。有时候想起违约金,他恐惧得想反悔。他研究汪峰的歌词,想为原创做准备,问来访的人“荆棘”是什么意思。

虽然还未成为歌手,但偶像包袱已经上身了。他会不断叫停采访,“这个不能录”。“这个不要写出去”……一些报道称吴恩师不喜欢干活,他认为不准确,看到很气愤,“有一天我真的很火,这句话会被放大的”,他迟疑了片刻,“我说的是万一”。

吴恩师认为“很火”——就代表拥有两、三百万元的存款,再到县里买一套房。不过,在买房前他需要解决更实际的问题:接下来在抖音上唱什么?每天粉丝催更,录十几遍一首老歌已经花掉了一整个白天,还是感觉不对,最后他放弃了。

又一个夜晚。大排档里的酒客推杯换盏,吴恩师有些心不在焉。电话响起,他打开免提,“又有几家(经纪公司)来问,早知道不签那么早了”,吴恩师提高了音量,可惜深圳太大,这片小小的夜市就淹没了他的声音。

以上就是抖音深圳户外唱歌的全部内容,希望能够对大家有所帮助。